症例解説

腰椎分離症・すべり症

腰椎分離症・すべり症は主に10代の運動を行う人に多く発症します。

初期では運動中や運動直後に腰に痛みが発生し、悪化すると日常生活での痛みや下肢のシビレが発症します。

分離症を放置し進行することですべり症へと移行し、大人になって慢性腰痛や下肢のシビレなどの症状で医療機関を受診することで発覚するケースも珍しくありません。

主な原因はスポーツなどを頑張りすぎて起きるオーバーユース(使いすぎ)ですが、体の硬さやフォームの悪さも大きく影響します。

発症してしまうと3ヶ月~1年程運動を中止する必要があり、場合によっては手術を行うこともあります。

症状

走る・ジャンプ・体を捻り・体を後ろに反らす等の動作で腰に痛みが発生します。

初期では運動中や運動直後に痛みが発生し、運動後徐々に軽減し日中は痛みがない場合もあります。

症状が悪化し、骨が完全に分離してしまったり、すべり症へと進行すると日中の痛みや下肢のシビレが発症します。

特に14歳前後の男児に多く発症するとされています。

発症原因

体を後ろに反らしたり、体を捻る動作を繰り返すことで、腰の骨(腰椎)の細い個所(椎弓)に過度なストレスがかかり、疲労骨折を起こします。

バレーボール・水泳・テニス・バドミントン・サッカー・野球・ゴルフ・バスケットボール・ハンドボールなどが発症しやすいスポーツとされています。

体を後ろに反る動作が多い場合は両側の椎弓にストレスがかかり、捻り動作が多い場合は捻った方向と反対側の椎弓にストレスがかかり疲労骨折を起こします。

股関節や大腿後面の硬さがある場合、硬さによる動きの悪さを腰でかばってしまうことで、より腰椎にストレスがかかり発症しやすくなります。

疲労骨折が治る事無く放置されたり、痛みを我慢して運動を続けることで、骨折部分がどんどん離れていき、前方へ滑って移動することですべり症へと移行します。

すべり症へ移行すると、神経の通り道が狭くなり、骨が神経に当たることで下肢のシビレが発症します。

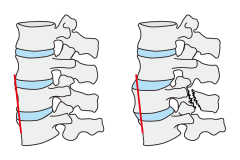

図:腰椎

腰椎は前方は円柱状を、後方は飛行機の翼のような形をしており、間の部分はリング状になっています。

このリングが上下で連なることで筒状になり、その中を脊髄が通過します。

分離症はリングの一番細い個所(椎弓)が疲労骨折を起こし前方部分と離れてしまいます。

図:すべり症

分離症が進行し、骨折部分がさらに離れてしまうことで、腰椎の前方部分が滑ってしまいすべり症へと移行します。

これにより連なっているリングの位置もズレてしまい、中を通っている脊髄を骨が圧迫し、シビレが発症します。

治療

第一は安静です。腕や足の骨折と同様に、コルセットを着用し運動を完全に中止します。

レントゲンやMRI等で骨の治療具合を確認し、骨が癒合してきたら運動療法へと移行していきます。

14歳前後で比較的初期段階であればしっかりと骨がくっつく(癒合)ケースが多いとされています。

ただし、疲労骨折から長期間が経過し骨折部分が離れて塞がってしまっている場合(偽関節)やすべり症へと移行してしまった場合は、手術の対象となることもあります。

予後

骨折部分が完全に癒合し、運動時の痛みが治まれば完治となります。

ただし、偽関節になってしまっていたり、すべり症へと移行してしまった場合は、コルセットの着用やストレッチ等の運動療法を継続する事で痛みへの対処を続けることとなる場合があります。

当院での施術

初期治療として、骨折部分の癒合を促す超音波治療(LIPUS)による早期の骨癒合を図ると共に、分離を助長してしまう股関節の硬さを改善する手技を行います。

その後、近隣整形外科と連携し、医師の診断に従い運動療法を行います。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行い、分離部分へのストレス少ない動作の獲得を図ります。

また、足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。