症例解説

シーバー病(踵の成長痛)

シーバー病は小学生低学年~高学年に多い踵の成長痛です。

アキレス腱周囲や踵部分に軽度の腫れと抑えた時の痛み(圧痛)や、走ったりジャンプしたりすると痛みが出ます。

主な原因はスポーツなどを頑張りすぎて起きるオーバーユース(使いすぎ)ですが、なかなか治らずスポーツに復帰できないケースや、繰り返し痛みが発生してしまうケースがあります。

類似疾患にアキレス腱炎や三角骨障害などがありますが、シーバー病はそれらより比較的若い年齢に発生します。

症状

走る・ジャンプ・階段の昇り降りなど、踵に体重が多くかかると痛みが発生します。

また腫れているところを強く押したり、何かに当たっても痛みが発生します。

初期では運動中や運動直後に痛みが発生し、徐々に軽減し日中は痛みがない場合もあります。

症状が悪化すると踵を地面に着くと痛みが出るため、つま先で歩いてしまう子もいます。

発症原因

未発達な踵の骨(踵骨)をアキレス腱(下腿三頭筋)が繰り返し引っ張ってしまい、骨が剥がれることで発症します。

成長期(8歳~10歳頃)に急激な骨の成長と筋肉の柔軟性の低下が同時に起きることで発症しやすく、女子より男子の方が発症率が高いのも特徴です。

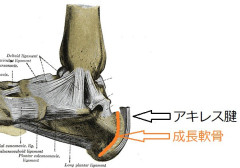

図:足関節内側面

アキレス腱はふくらはぎの裏側の筋肉(下腿三頭筋)が一つにまとまった強力な腱となり、踵の骨の後ろに付着します。

下腿三頭筋は踵の骨を上方へ引っ張ることで足首(足関節)を蹴る方向へ動かします(底屈)。

成長期は踵の骨が未発達で、骨にしっかり固定されておらず、オレンジ線部分の成長軟骨によって引っ付いています。

そのため繰り返し強い力で上方向に引っ張られることでアキレス腱付着部(骨端核)が剥がれてしまいます。

治療

第一は安静です。痛みが強い場合は炎症が起きているため、運動を中止しテーピングなどで保護して安静にします。

炎症が治まると、筋肉のストレッチや剥がれている骨の再生を促す電気治療を行います。

骨が完全に成長するまで運動を中止できる場合は、時間の経過と成長に伴い治っていきます。

ただし、繰り返し痛めている場合や、早期のスポーツ復帰を目指す場合は、股関節や膝関節や足関節の正しい使い方を覚え、フォームの修正が必要です。

また多くの場合浮指や偏平足により構造上の負担が増加している場合があるので、インソールやサポーターが有効な場合もあります。

予後

完全に骨が成長することで痛みは治まります。

ただし、フォームの問題や偏平足(足部マルアライメント)などの原因が改善されない場合は繰り返すこともあります。

当院での施術

初期治療として、骨の再生を促す超音波治療(LIPUS)とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により下腿三頭筋等の筋肉の緊張を緩和させていきます。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行います。

足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。

試合に間に合わせたい等の要求も可能な限りお応えしますが、出来るだけ症状が軽度または試合日程までに余裕をもって来院してください。

足底筋膜炎(足底腱膜炎)

足底筋膜炎は足の裏(足底)を地面に着くと踵周囲に痛みが出る傷病です。

歩きすぎや立ちっぱなし、スポーツによって発生します。

また偏平足などの足の変形(足部マルアライメント)も原因となることがあります。

悪化すると踵の骨の変形(踵骨骨棘形成)をきたし、最悪な場合手術となることもあります。

類似疾患にモートン病がありますが、こちらは第二趾と第三趾(人差し指と中指)の付け根の痛みが発生します。

症状

立ったり歩いたりして、足を地面に着くと鋭い痛みが踵周囲や足裏全体に発生します。

特に起床直後の一歩目に強く痛みが発生するのが特徴です。

発症原因

足の裏にある筋肉(足底筋膜)が繰り返し過度に使われることで炎症が起き発症します。

また筋肉自体が硬くなってしまい痛みが発生する場合があります。

足の裏の筋肉だけでなく、アキレス腱やふくらはぎの筋肉が硬くなってしまい発症する場合もあります。

偏平足や外反母趾では普通に歩いたり立っているだけでも足底筋膜に過度なストレスが発生するため、日常生活を送っているだけでも発症する場合があります。

また、間違ったインソールや靴選びにより、土踏まずが無理に持ち上げられストレスがかかり発症するケースもあります。

短期的な原因では、靴を新品に買えた直後や生活習慣の変化でも起きる場合があります。

図:内側縦アーチ

足底筋膜は踵の骨(踵骨)の底部の出っ張り(踵骨棘)から始まり、指の骨(中足骨)に着く扇状の筋肉です。

この筋肉が土踏まず(内側縦アーチ)をしたから支えることで、体重を受けたり歩く時に地面を蹴ったりします。

使いすぎたり、過剰に引き延ばされるストレスが頻発することとで、一部断裂したり筋肉が硬くなりすぎたりし、炎症が発生します。

寝起きで血液が乏しく硬くなった足底筋膜に体重がかかるとより強く痛みが発生します。

偏平足や外反母趾では、通常より土踏まずが下がってしまい、足底筋膜が荷重がかかる度に強く引き伸ばされ断裂等が発生しやすくなります。

治療

物理療法(電気や温熱)により足底筋膜の炎症や損傷を治療します。

テーピングやサポーターにより土踏まずを持ち上げ、足底筋膜へのストレスを軽減させます。

痛みが軽減したら、足底筋膜の運動を行い機能を回復させます。

予後

痛みが治まり、足底筋膜の機能が正常になれば完治となります。

ただし、靴の選び方や日常生活での足底筋膜へのストレスの原因が改善しないと繰り返す場合があります。

当院での施術

初期治療として、筋肉や筋膜の硬さを緩和する超音波治療とカッピングを行い、早期の炎症改善や筋肉の硬さの改善を図ります。

痛みが消失するまでは、テーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により足底筋膜やふくらはぎの筋肉の緊張を緩めていきます。

また足部マルアライメントがある場合は、足部の関節のアジャストを行い、日常生活での悪化や再発を予防します。

場合によっては足型測定によるインソールの処方や、足トレの指導を行います。

シンスプリント(スネの成長痛)

シンスプリントは小学生高学年~高校生に多いスネの成長痛です。

スネの内側やや下部、内くるぶしの上辺りの痛みや腫れがあり、押さえた時の痛み(圧痛)や、走ったりジャンプしたりすると痛みが出ます。

軽傷の時は運動後に痛みを覚え、重症になるにつれて日常生活でも痛みが発生します。また場合によっては疲労骨折を起こすケースもあります。

主な原因はスポーツなどを頑張りすぎて起きるオーバーユース(使いすぎ)ですが、なかなか治らずスポーツに復帰できないケースや、繰り返し痛みが発生してしまうケースがあります。

また多くの患者さんに偏平足や浮指などの足のマルアライメント(機能不全や変形)がみられます。

症状

走る・ジャンプ・階段の昇り降りなど、足に体重が多くかかると痛みが発生します。また方向転換やダッシュとストップを繰り返す際にも痛みが発生します。

腫れているところを強く押したり、何かに当たっても痛みが発生します。

初期では運動中や運動直後に痛みが発生し、運動後徐々に軽減し日中は痛みがない場合もあります。

症状が悪化するとを足に体重がかかるだけで痛みが発生する場合もあります。

発症原因

スネの内側から足の土踏まずの骨に着く後脛骨筋(こうけいこつきん)と呼ばれる筋肉を過度に使いすぎる事で、筋肉の炎症や、スネの骨が引っ張られ事で、骨の表面(骨膜)に炎症が発生します。

骨膜には血管や神経があるため、ここに炎症が起きる事で痛みと腫れが起きます。

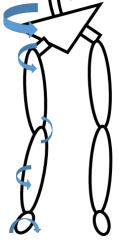

また、偏平足などの足のマルアライメントがある場合、体重がかかるたびにスネの骨に捻る力と後脛骨筋の張力が過剰に発生することでより発症しやすくなります。(上行性運動連鎖)図1

図1:上行性運動連鎖

オーバーユースと足のマルアライメントが重なるとシンスプリントの発生リスクはかなり高くなります。

また新入学や新チームへの移行などにより春先に多く発生します。

図:足関節内側面

後脛骨筋はふくらはぎの後面から始まり、スネの内側にベッタリと着きながら内くるぶしに引っ掛かり、土踏まずの一番高い骨(舟状骨)に終わります。

後脛骨筋が働くと足首が下に下がり地面を蹴ったりします(底屈)

この後脛骨筋が使いすぎにより炎症を起こしたり、スネの骨(脛骨)の骨膜を断続的に引っ張ることで骨膜が損傷し、腫れや痛みを伴う炎症が発生します。

治療

第一は安静です。痛みが強い場合は炎症が起きているため、運動を中止しテーピングなどで保護して安静にします。

炎症が治まると、筋肉のストレッチや剥がれている骨膜の再生を促す電気治療を行います。

ただし、繰り返し痛めている場合や、早期のスポーツ復帰を目指す場合は、股関節や膝関節や足関節の正しい使い方を覚え、フォームの修正が必要です。

また多くの場合浮指や偏平足により構造上の負担が増加している場合があるので、インソールやサポーターが有効な場合もあります。

予後

腫れと痛みが治まれば完治となります。

ただし、フォームの問題や偏平足(足部マルアライメント)などの原因が改善されない場合は繰り返すこともあります。

当院での施術

初期治療として、骨膜の再生を促す超音波治療(LIPUS)とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により後脛骨筋等の筋肉の緊張を緩和させていきます。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行います。

足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。

試合に間に合わせたい等の要求も可能な限りお応えしますが、出来るだけ症状が軽度または試合日程までに余裕をもって来院してください。

ド・ケルバン腱鞘炎(親指付け根の腱鞘炎)

ド・ケルバン腱鞘炎は物を持ったり子供を抱っこしたりするときに親指の付け根に痛みが出る腱鞘炎です。

手の使いすぎや物を繰り返し持ち上げたり動かしたりすることで発症しますが、女性ホルモンのバランスも強く影響します。

特に授乳期や更年期の女性に多く発症し、家事や育児や仕事など、日常生活への影響も大きく非常にストレスに感じます。

市販のサポーターも多く販売されていますが、しっかりと原因を把握し選ばないとなかなか効果が得られません。

また、放置してしまい悪化すると疲労骨折を起こすこともあります。

症状

物を掴んだり持ち上げたり、子供を抱っこすると親指の付け根に痛みがでます。親指を伸ばしたり開いたりするだけでも痛みが出る場合もあります。

親指を握りこみ、小指側に手首を傾けると強く痛みが出ます。(フィンケルシュタインテスト)

症状が進行すると親指の付け根の腫れや押さえた痛みも出現します。

発症原因

親指~手首にかけての筋肉(長母指外転筋や短母指伸筋)を使いすぎる事で、スジ(腱)が骨の出っ張りに擦れてしまい炎症が起きます。

また女性の授乳期や更年期における女性ホルモン(エストロゲン)の減少により筋肉や腱に炎症が起きやすくなる事も大きな要因になります。

したがって男性より女性の方が発症率が高いです。

病態

図:手関節背側

短母指伸筋は親指を伸ばす(反る)働きを、長母指外転筋は親指を開く(外転)働きをする筋肉です。

二つの筋肉は手首で骨の出っ張り(橈骨茎状突起)の上を通るため、使い過ぎる事で骨との摩擦が増え、炎症が発生します。

女性の授乳期や更年期は女性ホルモンのエストロゲンが低下、これにより腱の周囲に炎症が起きやすくなるとの報告があります。

また肩こりなどで肩甲骨や肋骨のズレがある場合は、手の使い方が上手くいかず、より発症しやすくなります。

治療

筋肉と腱の炎症を早期に改善させるため、物理療法と手技療法を行います。医科では注射により炎症を抑える処置がとられる場合もあります。

テーピングやサポーター等により、親指と手首の動きを制限することで日常生活での痛みを抑えます。

予後

痛みが治まれば完治となります。

ただし、手首や肩の使い方の悪さや肩甲骨や肋骨のズレがある場合や、仕事等で使いすぎる場合は繰り返し痛めるケースがあります。

また女性ホルモンのバランスが整うまでは痛みが軽くなったりひどくなったりを繰り返す場合もあります。

当院での施術

初期治療として、筋肉や腱の炎症を抑え、血流や固さを改善する超音波治療とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により筋肉の緊張を緩めていきます。

また肩甲骨や肋骨のズレを整えることで、手首や親指にかかる負担を軽減し、日常生活での悪化や再発を予防します。

授乳期や更年期での女性ホルモンバランスの乱れが原因の場合は、骨盤調整やハイブリッド波や水素吸入療法によるホルモンバランスへのアプローチも行います。

ランドセル症候群

ランドセル症候群とは、身体に合わないサイズや重さのランドセルを背負って登下校をすることで、心身に不調をきたしてしまう状態です。

最近は、デザイン性が増したことや、早期のラン活により体に合わないランドセルを購入してしまったり、

タブレット学習の導入によりランドセルの中身の重量が増すなど、ランドセル症候群を訴えるお子さんが増加しています。

症状

肩こりや腰痛、足の痛みを訴えたり、ランドセルを背負う苦痛から学校へ行けなくなるなどのケースもあります。

発症原因

ランドセルを体にしっかりとフィットした状態で背負うことが出来ず、肩こりが発生します。

また、平均6kg(ランドセル1.3kg+中身4.7kg)にもなる重すぎる荷物を頑張って背負うため、前傾姿勢になり、腰痛や猫背が発生します。

ランドセルにより重心が後ろに偏り過ぎるため、股関節や足の指が上手く使えず、偏平足や膝の痛みが発生します。

これらの身体的苦痛から、ランドセルを背負う事への抵抗感が強くなり、学校へ行くことが精神的苦痛を伴うようになります。

ランドセルの選び方

①背中に隙間なくピッタリとフィットする

②ランドセルの底面と地面が平行になるように背負える

③肩ベルトが可動し位置の調節が簡単

④肩ベルトに適度な幅があり、食い込んだりしない

当院での施術

ランドセルの購入相談や正しい背負い方の指導を行います。

合わせて姿勢の検査を行い、問題が見つかればご家庭での体操の指導などを行います。

足の使い方や靴の選び方も需要になってくるため、場合によっては靴の指導やインソールの処方を行います。