症例解説

ばね指(弾発指)

ばね指は指の曲げ伸ばしの際、指が引っ掛かり反対の手で引っ張ると文字通りばねの様にピンッと伸びる傷病です。

手の使いすぎや物を繰り返し持ち上げたり動かしたりすることで発症します。

腱鞘炎が悪化したり、放置することで段々とばね指が出現するケースがほとんどです。

症状

指の曲げ伸ばしの際、引っかかり感や痛みが生じます。悪化すると反対の手で引っ張ったり押さえないと引っかかりが取れなくなります。

指の付け根部分に腫れを感じ、強く押さえると痛みが生じます。

特に起床時や寒い時に引っかかりや痛みを強く感じるケースが多いです。

発症原因

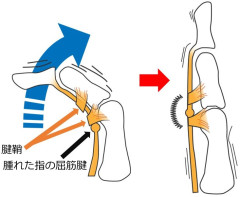

指を曲げる筋肉を使い過ぎる事で、腱(けん)や腱が通るトンネル(腱鞘)に炎症が起き、腫れてしまうことで発生します。

腱や腱鞘が腫れると、指の曲げ伸ばしの際に腫れている部分が引っ掛かり、その度に痛みが生じます。

病態

指を曲げる筋肉は肘から始まり、腕の前面を通って指の骨に終わります。

筋肉は手首より手前から固い腱となり、筋肉が働くことで腱が引っ張られ、指が曲がります。

この時に腱が浮き上がってしまうのを防いでいるのが腱鞘(けんしょう)です。

腱鞘の『鞘』は『さや』と読み、刀を収める鞘(さや)と同じ字であり、腱鞘も文字通り腱が中を通る仕組みなっています。

この腱や腱鞘に炎症が発生(腱鞘炎)し、さらに悪化して腫れる(肥厚)することで引っ掛かりが発生します。

治療

腱鞘と腱の炎症を早期に改善させるため、物理療法と手技療法を行います。医科では注射により炎症を抑える処置や、手術をする場合もあります。

テーピングやサポーター等により、親指と手首の動きを制限することで日常生活での痛みを抑えます。

予後

痛みと引っ掛かりが治まれば完治となります。

ただし、手首や肩の使い方の悪さ、肩甲骨や肋骨のズレがある場合や、仕事等で使いすぎる場合は繰り返し痛めるケースがあります。

当院での施術

初期治療として、腱鞘や腱の炎症を抑え、血流や固さを改善する超音波治療とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により筋肉の緊張を緩めていきます。

また指の関節や肩甲骨等のズレを整えることで、手首や指にかかる負担を軽減し、日常生活での悪化や再発を予防します。

ランナー膝(腸脛靭帯炎)

ランナー膝はジョギングやマラソンをしている人に多く発症する膝の外側の痛みです。

軽傷の時は運動後に痛みを覚え、重症になるにつれて日常生活でも痛みが発生します。

主な原因はなど走り過ぎで起きるオーバーユース(使いすぎ)ですが、なかなか治らずスポーツに復帰できないケースや、繰り返し痛みが発生してしまうケースがあります。

また多くの患者さんに偏平足や浮指などの足のマルアライメント(機能不全や変形)がみられます。

症状

走ったり階段の昇り降りなど、膝に体重が多くかかると痛みが発生します。

初期では運動中や運動直後に痛みが発生し、運動後徐々に軽減し日中は痛みがない場合もあります。

症状が悪化するとを膝に体重がかかったり、膝の曲げ伸ばしで痛みが発生する場合もあります。

発症原因

お尻の外側にある大腿筋膜張筋の硬さにより、そこから発生する腸脛靭帯が強く引っ張られ、骨の出っ張りに何度も擦られることで炎症が起き痛みが発生します。

靱帯と骨の出っ張りの位置関係により、膝を曲げ伸ばしする度に引っかかりが生じ、膝の屈伸だけでも痛みが発生します。

また、偏平足などの足のマルアライメントがある場合、大腿筋膜張筋が硬くなりやすく、引っかかりも起きやすくなることで発症しやすくなります。

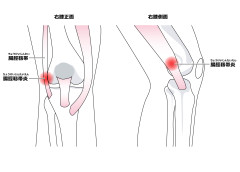

図:右膝

腸脛靭帯は太ももの外側にある靱帯です。大腿筋膜張筋という筋肉に引っ張られることで股関節の動きを補助したり、膝の屈伸を行います。

膝の屈曲角度に応じて伸ばす(伸展)方に働いたり、曲げる(屈曲)方に働いたりする変わった靭帯です。

靭帯は膝の屈伸の際に大腿骨の外側上顆という出っ張りの上を通過します。

大腿筋膜張筋が正常なら問題ないのですが、硬くなったり緊張が強くなると、腸脛靭帯が強く引っ張られ、外側上顆に擦れてしまいます。

この状態が断続的に長期間続くと、靭帯に炎症が生じ痛みが発生します。

治療

第一は安静です。痛みが強い場合は炎症が起きているため、運動を中止しテーピングなどで保護して安静にします。

炎症が治まると、筋肉のストレッチや靭帯への電気治療を行います。

ただし、繰り返し痛めている場合や、早期のスポーツ復帰を目指す場合は、股関節や膝関節や足関節の正しい使い方を覚え、フォームの修正が必要です。

また多くの場合浮指や偏平足により構造上の負担が増加している場合があるので、インソールやサポーターが有効な場合もあります。

予後

腫れと痛みが治まれば完治となります。

ただし、フォームの問題や偏平足(足部マルアライメント)などの原因が改善されない場合は繰り返すこともあります。

当院での施術

初期治療として、超音波治療とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により大腿筋膜張筋等の筋肉の緊張を緩和させていきます。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行います。

足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。

試合に間に合わせたい等の要求も可能な限りお応えしますが、出来るだけ症状が軽度または試合日程までに余裕をもって来院してください。

分離膝蓋骨

分離膝蓋骨とは、膝のお皿の骨(膝蓋骨)が二つ以上に分離してしまっている状態で原因は今のところ不明です。

多くは10代に発症し、スポーツ中や日常生活において分離している部分に痛みが発生し、レントゲンを撮ることで発覚することが多いです。

痛みを伴うものを有痛性分離膝蓋骨と言い、場合によっては手術をするケースもあります。

症状

走る・ジャンプ・階段の昇り降りなど、足に体重が多くかかると痛みが発生します。また方向転換やダッシュとストップを繰り返す際にも痛みが発生します。

分離しているところを強く押したり、何かに当たっても痛みが発生します。

悪化すると膝の屈伸をするだけでも痛みを伴うこともあります。

発症原因

分離が起きてしまうはっきりとした原因は不明です。

痛みの発生は、太もも前面の筋肉(大腿四頭筋)を使い過ぎる事で膝蓋骨が強く何度も引っ張られたり、繰り返される膝の屈伸運動により、分離部分に炎症が発生し痛みが生じます。

また、偏平足などの足のマルアライメントがある場合、より分離部に強い牽引力が発生するため、有痛性になりやすくなります。

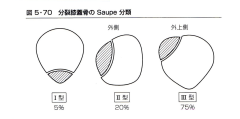

図:分離膝蓋骨の分類

図:外側広筋による牽引

膝蓋骨は栗をひっくり返したような形をしており、大腿四頭筋が全体に停止し、大腿四頭筋が働き、膝が伸びるときに上方に引っ張られながら移動します。

分離膝蓋骨の多くはⅢ型の外上方の分離が多く、大腿四頭筋の外側広筋による牽引によって分離部が引きはがされます。

画像以外にも3つに分離している場合もあり、確定診断にはレントゲンやCT検査が必要となります。

治療

第一は安静です。痛みが強い場合は炎症が起きているため、運動を中止しテーピングなどで保護して安静にします。

炎症が治まると、筋肉のストレッチなどを行います。

ただし、繰り返し痛めている場合や、早期のスポーツ復帰を目指す場合は、股関節や膝関節や足関節の正しい使い方を覚え、フォームの修正が必要です。

また多くの場合浮指や偏平足により構造上の負担が増加している場合があるので、インソールやサポーターが有効な場合もあります。

予後

痛みが治まれば完治となります。

ただし、フォームの問題や偏平足(足部マルアライメント)などの原因が改善されない場合は繰り返すこともあります。

当院での施術

初期治療として、炎症を抑え再生を促す超音波治療(LIPUS)とカッピングを行い、早期の炎症改善を図ります。

痛みが消失するまでは、キネシオテーピングにより日常生活での痛みを抑え、手技により大腿四頭筋等の筋肉の緊張を緩和させていきます。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行います。

足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。

試合に間に合わせたい等の要求も可能な限りお応えしますが、出来るだけ症状が軽度または試合日程までに余裕をもって来院してください。

腰椎分離症・すべり症

腰椎分離症・すべり症は主に10代の運動を行う人に多く発症します。

初期では運動中や運動直後に腰に痛みが発生し、悪化すると日常生活での痛みや下肢のシビレが発症します。

分離症を放置し進行することですべり症へと移行し、大人になって慢性腰痛や下肢のシビレなどの症状で医療機関を受診することで発覚するケースも珍しくありません。

主な原因はスポーツなどを頑張りすぎて起きるオーバーユース(使いすぎ)ですが、体の硬さやフォームの悪さも大きく影響します。

発症してしまうと3ヶ月~1年程運動を中止する必要があり、場合によっては手術を行うこともあります。

症状

走る・ジャンプ・体を捻り・体を後ろに反らす等の動作で腰に痛みが発生します。

初期では運動中や運動直後に痛みが発生し、運動後徐々に軽減し日中は痛みがない場合もあります。

症状が悪化し、骨が完全に分離してしまったり、すべり症へと進行すると日中の痛みや下肢のシビレが発症します。

特に14歳前後の男児に多く発症するとされています。

発症原因

体を後ろに反らしたり、体を捻る動作を繰り返すことで、腰の骨(腰椎)の細い個所(椎弓)に過度なストレスがかかり、疲労骨折を起こします。

バレーボール・水泳・テニス・バドミントン・サッカー・野球・ゴルフ・バスケットボール・ハンドボールなどが発症しやすいスポーツとされています。

体を後ろに反る動作が多い場合は両側の椎弓にストレスがかかり、捻り動作が多い場合は捻った方向と反対側の椎弓にストレスがかかり疲労骨折を起こします。

股関節や大腿後面の硬さがある場合、硬さによる動きの悪さを腰でかばってしまうことで、より腰椎にストレスがかかり発症しやすくなります。

疲労骨折が治る事無く放置されたり、痛みを我慢して運動を続けることで、骨折部分がどんどん離れていき、前方へ滑って移動することですべり症へと移行します。

すべり症へ移行すると、神経の通り道が狭くなり、骨が神経に当たることで下肢のシビレが発症します。

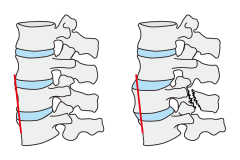

図:腰椎

腰椎は前方は円柱状を、後方は飛行機の翼のような形をしており、間の部分はリング状になっています。

このリングが上下で連なることで筒状になり、その中を脊髄が通過します。

分離症はリングの一番細い個所(椎弓)が疲労骨折を起こし前方部分と離れてしまいます。

図:すべり症

分離症が進行し、骨折部分がさらに離れてしまうことで、腰椎の前方部分が滑ってしまいすべり症へと移行します。

これにより連なっているリングの位置もズレてしまい、中を通っている脊髄を骨が圧迫し、シビレが発症します。

治療

第一は安静です。腕や足の骨折と同様に、コルセットを着用し運動を完全に中止します。

レントゲンやMRI等で骨の治療具合を確認し、骨が癒合してきたら運動療法へと移行していきます。

14歳前後で比較的初期段階であればしっかりと骨がくっつく(癒合)ケースが多いとされています。

ただし、疲労骨折から長期間が経過し骨折部分が離れて塞がってしまっている場合(偽関節)やすべり症へと移行してしまった場合は、手術の対象となることもあります。

予後

骨折部分が完全に癒合し、運動時の痛みが治まれば完治となります。

ただし、偽関節になってしまっていたり、すべり症へと移行してしまった場合は、コルセットの着用やストレッチ等の運動療法を継続する事で痛みへの対処を続けることとなる場合があります。

当院での施術

初期治療として、骨折部分の癒合を促す超音波治療(LIPUS)による早期の骨癒合を図ると共に、分離を助長してしまう股関節の硬さを改善する手技を行います。

その後、近隣整形外科と連携し、医師の診断に従い運動療法を行います。

痛みが軽減してきたら、インソールマイスターによる足の正しい使い方やトレーナーによるフォームの修正指導を行い、分離部分へのストレス少ない動作の獲得を図ります。

また、足部マルアライメント(偏平足や浮指)がある場合は靴の選び方や履き方の指導、インソールの処方も行います。

偏平足

偏平足は一般に、足の土踏まずが無い状態の事を指します。

しかし、一見すると土踏まずはしっかりとあるのに偏平足が起きてしまっている『隠れ偏平足』が存在します。

また足の裏には実は土踏まずは三つあり、一つでも偏平足になっていると体全体のバランスが崩れる原因にもなります。

隠れ偏平足は外反母趾や腰痛、子供のスポーツ障害の原因になる場合があり非常に厄介な状態です。

しっかりと対処することで改善が見込める場合もある為、まずはしっかりと状態を把握しましょう。

症状

直接的な症状として、長時間の立ちっぱなしや歩行により、足の裏に痛みが出ることがあります。

それ以外は日常生活では土踏まずそのものに症状が出る事はあまり多くはありません。

左右で偏平足の具合に差が出ると、足のサイズに差が生じる場合があります。

靴が片方だけキツイ、もしくは大きい場合は偏平足の症状が考えられます。

発症原因

10歳前後までは足の骨が未発達なため、ほとんどの方が偏平足です。

その後、大人の骨が形成され筋肉が発達することで土踏まずが形成されます。

その際正常な歩行やサイズが適切な靴を履く事が出来ていないと、筋肉や関節をしっかりと使うことが出来ず土踏まずが形成されなくなり発症します。

また、土踏まずは形成されたものの、機能が不十分で運動などの強い負荷には耐えられないと隠れ偏平足が発症します。

病態

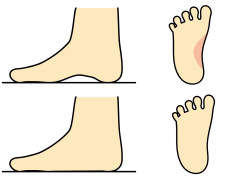

図:隠れ偏平足

足裏やスネの筋肉(足底筋膜・後脛骨筋)が正常に働かない為、踵の骨が内に捻ってしまい、土踏まずが内側に倒れるようにして消失します。➡

図:浮指

適切なサイズの靴を履いていないことで浮指が発生すると、横アーチが消失し隠れ偏平足となります。

治療

痛みが発生している場合はテーピングや電気治療を行います。

他の症状の原因として偏平足の治療が必要な場合は、運動療法を行います。

進行してしまっている場合や、左右差が強い場合はインソール療法を行います。

当院での施術

足の筋肉や動かしている神経に作用する特殊電気治療により、早期に足の機能の回復を図ります。

また特許を取得しているエクササイズ器具での運動療法や足の骨の矯正を行います。

症状によってはインソールの処方や作成を行い、靴の正しい選び方や履き方の指導を行います。

家庭でのエクササイズや運動に合わせた正しいフォームの指導も行います。